点検表 避難器具

点検の仕事を始めて、点検表を自分で記入していく事が増えました。

設備ごとに説明が出来る様にまとめておきたいと思います。

避難器具は点検項目に入る前に設置階と設置場所の詳細を書く場所が有ります、唯一の詳細記入場所なので丁寧に調べて記入しておくことが点検の第一歩です。

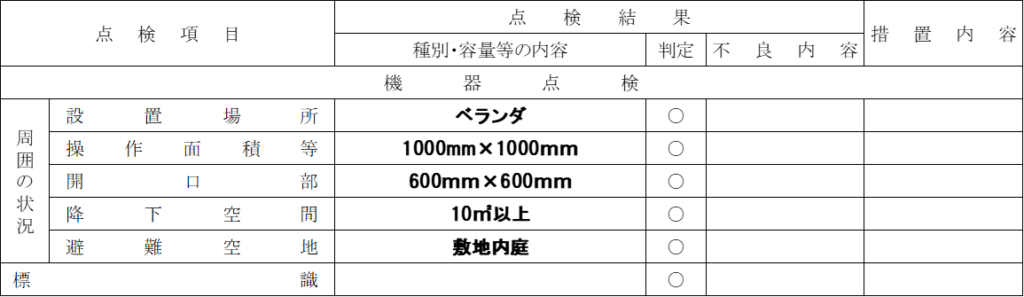

周囲の状況

点検項目の一発目は設置避難器具全般の周囲の状況です

設置されたすべての総括的な記載場所になります、はしご、緩降機、ハッチ、救助袋何でもありの現場でも操作面や降下空間を書く場所はこの場所だけ、とは言え設備による違いはそこまで無いので大丈夫です。

意外と無記入の点検表は多いですが、設備に統一性が有るところがほとんどなので問題はないです。

標識は良く不良で上がります、外なのでどうしても標識が消えてしまいますね。

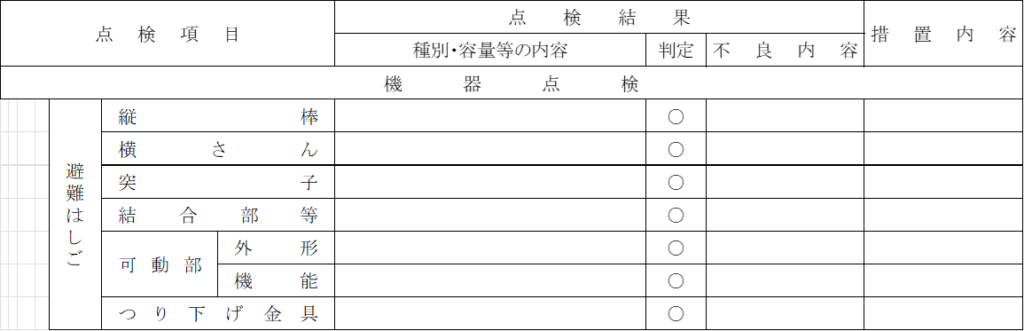

避難はしご

避難はしごは単体でボックスに設置されている物と、ハッチ一体型の物が有ります。

ハッチのタイプは別にハッチ用の記入場所が有るのがポイントです。

ベランダに設置されている事がほとんどなので錆の状況が気になるところです。

項目に長さなどを書く場所が無いので部屋毎かフロアー毎の長さや重さ、メーカー名を別表を作り控えておくことがポイントになりますが統一性が有る事が殆どなのでまとめて備考欄に書く方が良いです。

ベランダが無く、室内にはしごがボックスでセットされている場合、開口部ははしごを垂らす窓になるので部屋毎に設置の状況が違う場合記入に注意が必要です。

周囲の状況欄に戻って、〇号室は開口部000mm×000mmを記入するか、備考欄に記載しましょう。

吊り下げ金具になすかんまたは自在金具がセットされているのでその名称とひっかける場所は必ずチェック必要です。

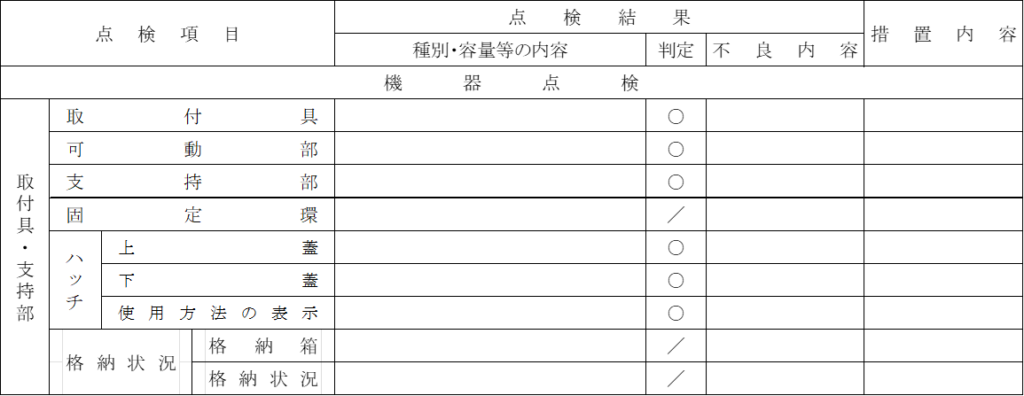

取付金具・支持部

ハッチ式の場合はこちらに記入です欄的には最後の方ですが、避難はしごと一緒に見る事が多いので先に記入しましょう。

ハッチの錆状況や使用方法の表示はこちらに記入です。

はしごの収納ボックスの錆状況もこちらです、ハッチの場合とボックスの場合〇が付く場所がかわりますね。

まとめ

ロープや緩降機、救助袋も同様に確認します、出現率が低いので詳細は省きますが、最初に挙げた周囲の状況欄が重要かつ不良として上がりやすい項目になります、共同住宅では生活していくうえで降下障害や操作障害がどうしても出やすいので住人の方へのコミュニケーションも重要です。